港区型ブルーカーボン実証実験とは?

海街コミュニティ・スクールでは、水質問題を抱える港区の運河を研究の場として、都会ならではの「ブルーカーボン」の取り組みを地域のみなさんと共に実証実験しています。

なぜ、海街コミュニティ・スクールとしてブルーカーボンに取り組んでいるの?

海街コミュニティ・スクールは「こども達による”地域の水辺の課題”の探究学習を、地域でサポートするコミュニティ」です。

また、東京海洋大学は港区に位置する国立大学です。

地域の皆さんと一緒に港区の水辺を学びながら改善するため、港区芝浦港南支所「水辺のまちサーキュラーLAB.事業」を通じて港区型ブルーカーボン実証実験を行っています。

ブルーカーボンってなに?

カーボンとは日本語で炭素。二酸化炭素(CO2)を構成する元素です。

二酸化炭素をはじめとする温室効果ガス、これらが地球を覆うことで太陽の熱が閉じ込められ、温暖化や気候変動が起きる原因のひとつとなっていると考えられています。

植物は、光合成によって大気中のCO2を吸収し、炭素を隔離します。

森林や都市の緑など、陸上の植物が隔離する炭素のことを「グリーンカーボン」といいます。

これに対し、海草(アマモなど)や海藻、植物プランクトン、マングローブなど、海の生物の作用で海中に取り込まれる炭素のことを「ブルーカーボン」と呼びます。

港区は古川や東京湾に接しており、運河をはじめたくさんの水辺があります。しかし、硫化水素や塩素などの影響で、ブルーカーボンを取り込むことのできる植物の繁殖が難しい状態です。

なぜ硫化水素や塩素が多いの?

港区水再生センターでは、都民の生活排水を処理する大規模な施設があります。雨天時に雨水と下水が一緒に排出されるため、運河には大量の有機物が蓄積されています。そのため、有機物が分解される過程で大量の硫化水素が発生します。また、下水を排水する際に殺菌処理をするため決められた基準の塩素を投与していますが、塩素は微生物だけでなく水生生物の生息にマイナスの影響を与えます。

港区型ブルーカーボン実証実験ではなにをしているの?

港区の運河でもブルーカーボンをたくさん吸収できる環境にできるのかどうかを確かめるための実験を行っています。

【鉄炭団子】

使い捨てカイロの中身(鉄の粉と炭素)を固めたもの。

鉄の成分がヘドロ(汚泥)のもとになる有機物質を取り除き、水質浄化が期待されます。

高浜運河に沈めている鉄炭団子。

運河の中の様子。小魚の隠れ家になることも⇒鉄炭団子と小魚の動画はこちら

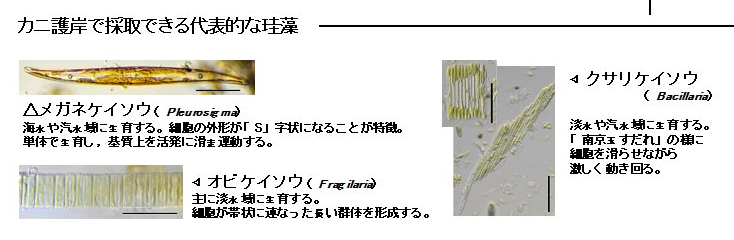

【珪藻】

ガラスの細胞質を持つ単細胞の藻類。地球の酸素の1/5を作り出していると考えられています。

⇒鉄炭団子を投下し水質が改善されれば、珪藻が増え多くの二酸化炭素を吸収できるのではないか?

このことを皆さんと一緒に実験し検証を重ねることで、港区のブルーカーボンの取り組みを活性化していきます。

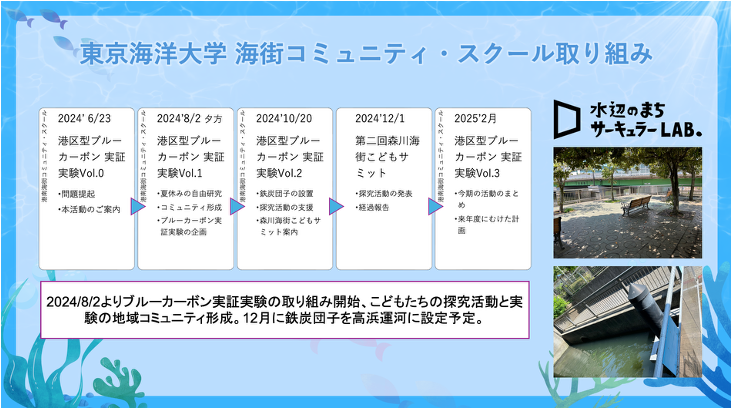

今までの活動実績

2024年

6月 港区型ブルーカーボン実証実験vol.0

8月 港区型ブルーカーボン実証実験vol.1

9月 港区型ブルーカーボン実証実験特別編

10月 港区型ブルーカーボン実証実験vol.2

12月 第二回森川海街こどもサミット

韓国海洋オリンピアード来日

2025年

3月 港区型ブルーカーボン実証実験vol.3

港区型ブルーカーボン実証実験さくら祭り編

海街コミュニティ・スクールでは、公式xで日々の活動や海に関する情報など、海街に関わることを発信しています。

アカウントはこちらをクリック!