身近な運河をきれいにしたい!珪藻について研究してみた(第2回森川海街子どもサミット)

港区立芝浦小学校6年生

扇 彩さんの発表をご紹介します

運河とはそもそも?

運河とは船でモノを運ぶために通せるように人工的に作った水路のことです。

パナマ運河やスエズ運河が有名ですが、今回の運河はそれほど大きくありません。

扇さんが今回取り上げてくれた運河は高浜運河といい、港区の品川駅から徒歩7分程度の場所にある運河です。

ここ↓

引用元:Google社「Google マップ、Google Earth」

https://www.google.com/intl/ja/permissions/geoguidelines/

運河の現状:なぜ運河はきれいではないのか?

臭いがある、汚れている、透明ではない、ゴミが浮いているというのが現状です。

しかし魚は生息しています。

街のゴミが流れてくる、下水管からの生活排水が流れている、有害物質である硫化水素や塩素が検出されるということが予想されます。

では、運河に植物を増やせば改善するのではないでしょうか。

「珪藻」のことは知っていますか?

珪藻とは、ガラス質の殻をもつ藻類の仲間で、植物プランクトンです。

その大きさは0.1mm以下のものがほとんどで、肉眼では見えません。

水産研究・教育機構「珪藻ウイルスの生態学的研究」https://feis.fra.affrc.go.jp/keisou_Virus/research.html

運河の話に戻ります。

運河に植物が増えるということは、珪藻が増えていればそう言えますね。

では、珪藻が増えるのかどうか実験しようと思います。

仮説と検証:高浜運河から水を汲んで鉄炭団子をいれてみる

鉄炭団子とは鉄と炭を混ぜた団子状のものです。

鉄炭団子を使用したら珪藻が増えるのかも。

鉄炭団子は水中で硫化水素と反応し、硫化水素を吸収し臭いがなくなります。

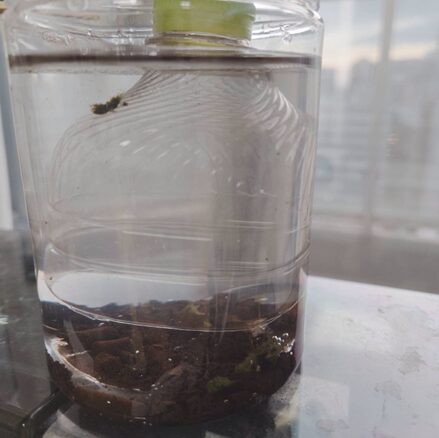

運河の水を用いて実験をしてみます!!

①運河から水をくんでくる

⇩

②実験道具を作る

⇩

③対照実験を行う

鉄炭団子を入れたものと入れないもので比較してみようと思います!

実験過程で反応がはっきり見られなかったので、

1つの実験道具の中に魚の水槽の藻を入れてみました。

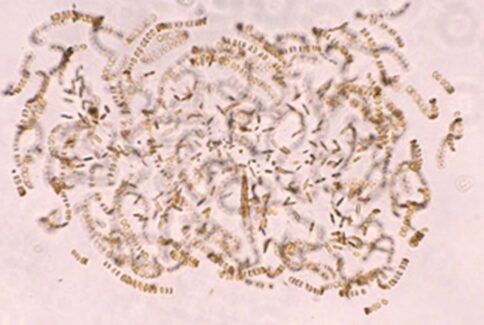

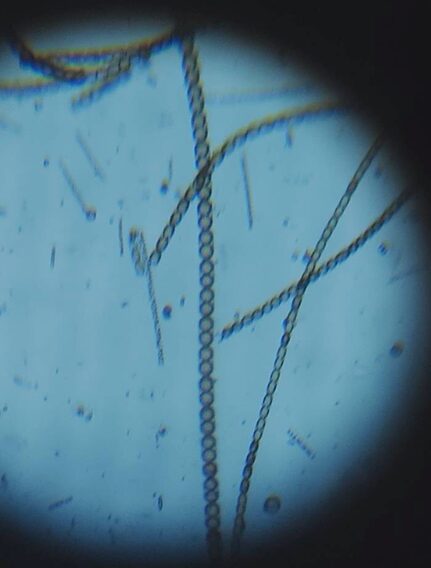

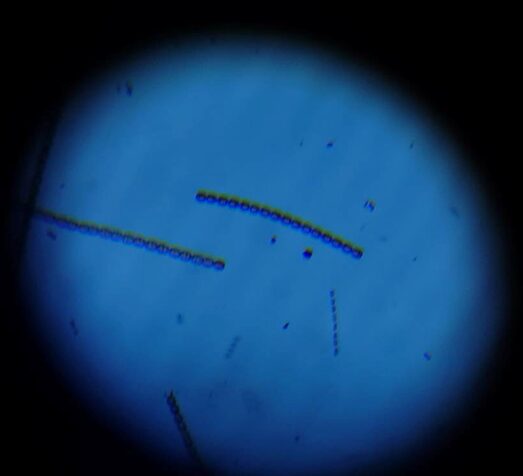

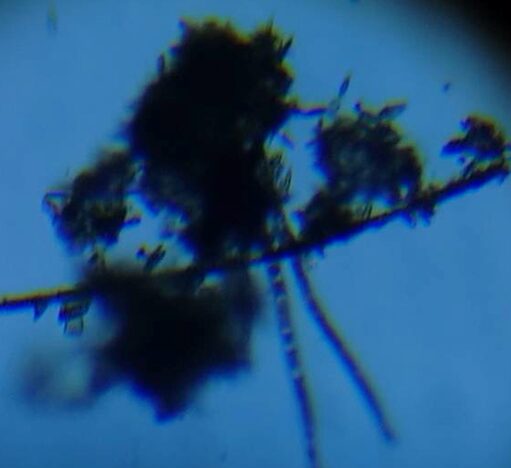

実験結果:採取した水を顕微鏡で観察する

採った水を顕微鏡で覗いてみました!

次のようなものが見えました!!

- 日光あり、鉄炭団子なし、藻なし

恐らくアナベナの仲間

- 日光あり、鉄炭団子あり、藻なし

こちらも恐らくアナベナの仲間

- 日光あり、鉄炭団子あり、藻あり

藻を入れて数日後

この茎のようなものが太くなっている。

今回の実験で分かったこと:原因はアオコ?!

運河には、アオコの原因となる(アナベナなど)がいることが分かりました。

条件さえ揃えばアオコは増え、他の植物の光合成を邪魔します。

植物が運河には増えない理由の1つの理由かもしれません。

藻と鉄炭団子を入れれば、

もしかしたら植物が増える可能性があると思いました。

国立科学博物館「アオコ」https://www.kahaku.go.jp/research/db/botany/microalgae/microalgal_kids/aoko-kids

検証結果 今後の展望

魚の藻を入れた水は珪藻がすぐできるけど、

運河の水は珪藻がなかなかできませんでした。

今回は、仮説に対しての結果は思い通りにはなりませんでしたが、

観察を通して新たな発見が生まれました。

これからも継続して調査を続けようと思っています。

扇さん、素晴らしい発表ありがとうございました👏

海街コミュニティ・スクールでは、公式xで日々の活動や海に関する情報など、海街に関わることを発信しています。

アカウントはこちらをクリック!

ぜひ、フォローしてください(^^)