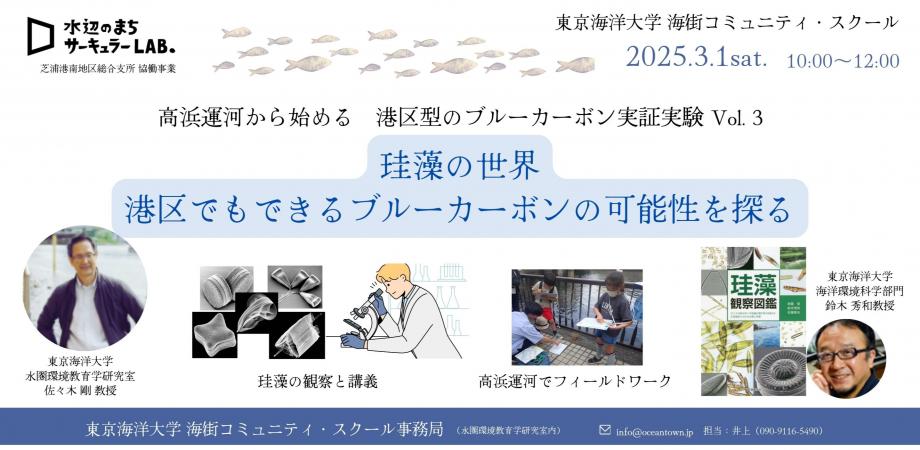

【珪藻ってどんな生き物?】港区でもできるブルーカーボンの可能性を探る

高浜運河から始める 港区型のブルーカーボン実証実験vol.3

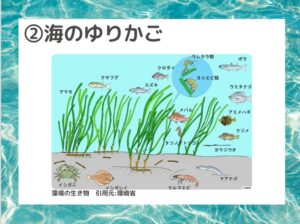

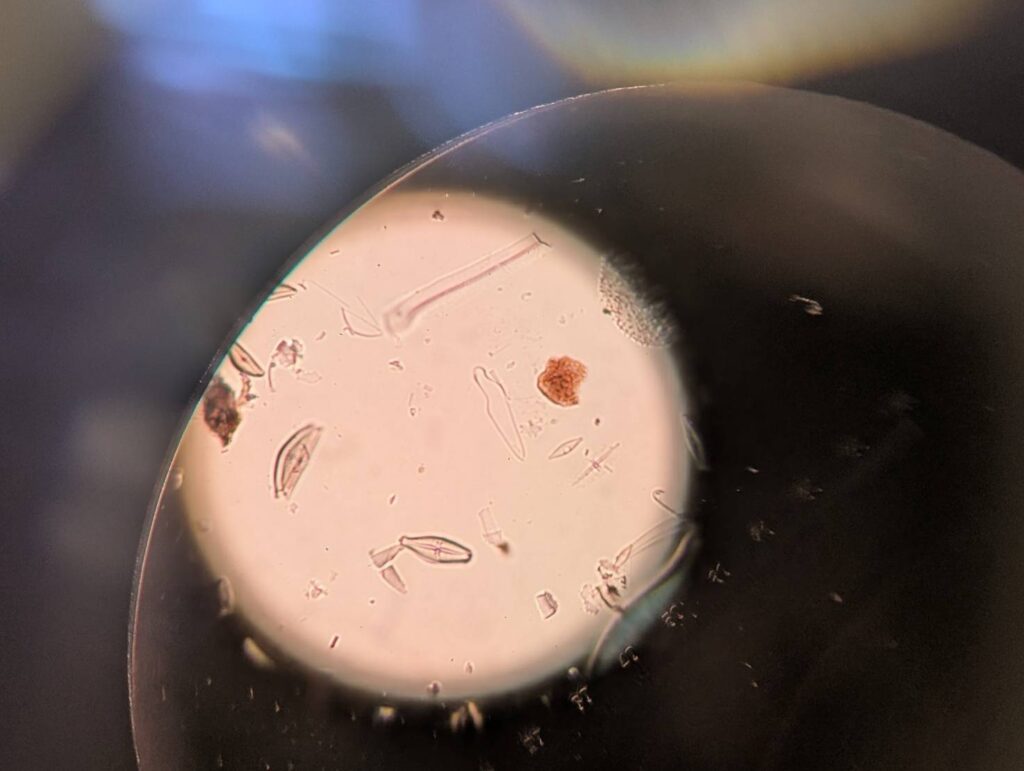

珪藻は、ガラス(SiO₂)の細胞壁をもつ単細胞の藻類です。地球上に10万種類存在し、地球の酸素の5分の1を作り出しているといわれてます。

そして今、気温上昇の原因と言われる二酸化炭素を水辺に取り込む「ブルーカーボン」が注目されています。

海街コミュニティ・スクールでは、水質問題を抱える港区高浜運河を研究の場として、都会ならではの「ブルーカーボン」の取り組みを地域のみなさんと共に実証実験しています。

今回は、ブルーカーボンを促進するため「高浜運河で藻類が増えるのか?」という観点で、魚や海に詳しい海洋大学生と子供が対話しながら、探究学習をしました。

フィールドに出よう!高浜運河で試料採集

まずは高浜運河へ。ここは海水と真水が混ざる汽水域です。

佐々木先生にブルーカーボンや高浜運河のポイントごとの条件の違いなどをレクチャーしていただきます。

複数班に分かれ、明度や水深、鉄炭団子の有無など、条件の異なる4ポイントで水を汲みます。

ポイントで気づいたことなどもワークシートに書き込みながら観察を続けます。

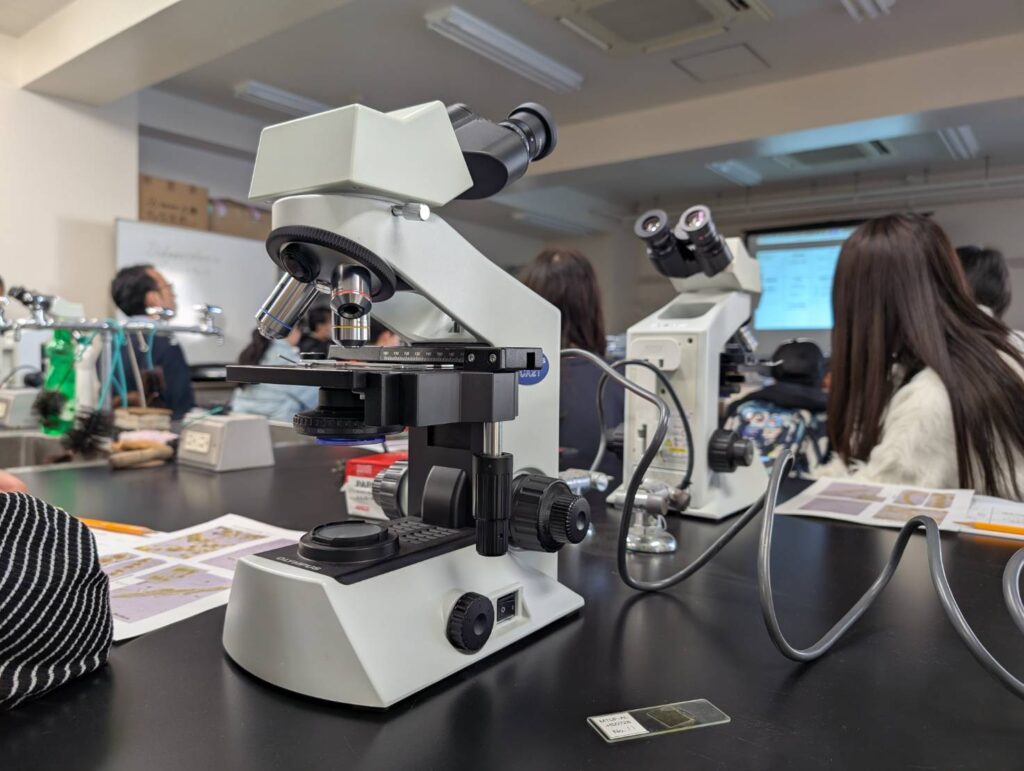

実験室で珪藻を観察

こちらの水を大学に持ち帰り、水質調査をしつつ珪藻チェック、、、といきたいところですが、残念ながら事前準備の段階でほとんど珪藻がいないことが判明!!皆さんに楽しく観察してもらいたい気持ちから、今回は少し離れたカニ護岸で採れた水を顕微鏡で覗いてみます。

その前に、海洋環境科学部門 鈴木秀和教授に登壇いただき珪藻についての講義をしていただきました!

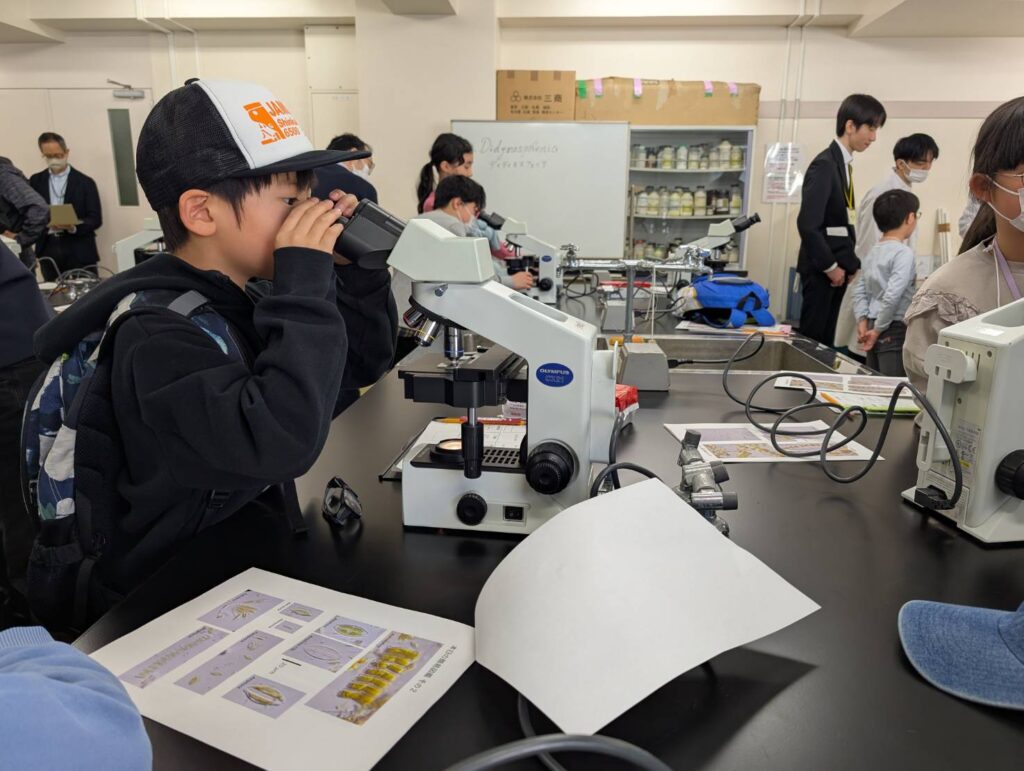

皆さんに珪藻の基本的な知識がついたところで、ようやく顕微鏡をのぞいてみます。鈴木先生の研究室の皆さんにお手伝いしていただきながら、緊張の面持ちでレバーを操作します。。。

ピントが合うと、実験室のあちらこちらで歓声があがります。大人も子どもも顕微鏡でみる珪藻の世界に夢中!見ている珪藻の種類の判別や写真撮影をしたり、皆さん思い思いに楽しんでいました。

楽しい観察タイムはあっという間に過ぎ、最後の検証の時間に。十字モデルワークシートに沿って考えていきます。

十字モデルワークシートを用いた探究学習へ

なぜ珪藻が観察されなかったのか、場所?日光?はたまた雨水の影響?みんなで意見を出し合い、探究を深めました。

子ども大人一緒に観察し、考察し、意見を述べ合うことのできた、貴重な時間となりました。

今回は約40名の皆さんにご参加いただきました。本当にありがとうございました。

次回は6月29日(日曜日)を予定しています。詳細は追ってXで配信していきますのでぜひチェックをお願いいたします。

海街コミュニティ・スクールでは、公式xで日々の活動や海に関する情報など、海街に関わることを発信しています。

アカウントはこちらをクリック!

ぜひ、フォローしてください(^^)